おりから「日韓交流正常化60年」の今年、日本の劇作家・清水邦夫の代表作の一つ、『楽屋-流れ去るものはやがてなつかしき-』が、韓国のユン・ソヒョンの脚色、ユンとシン・ギョンスの共同演出で上演されている。すでに2023年に韓国で上演されており、好評だった組み合わせそのままの来日公演となった。

続きを読む演劇批評

一覧 (1ページ目/全18ページ)

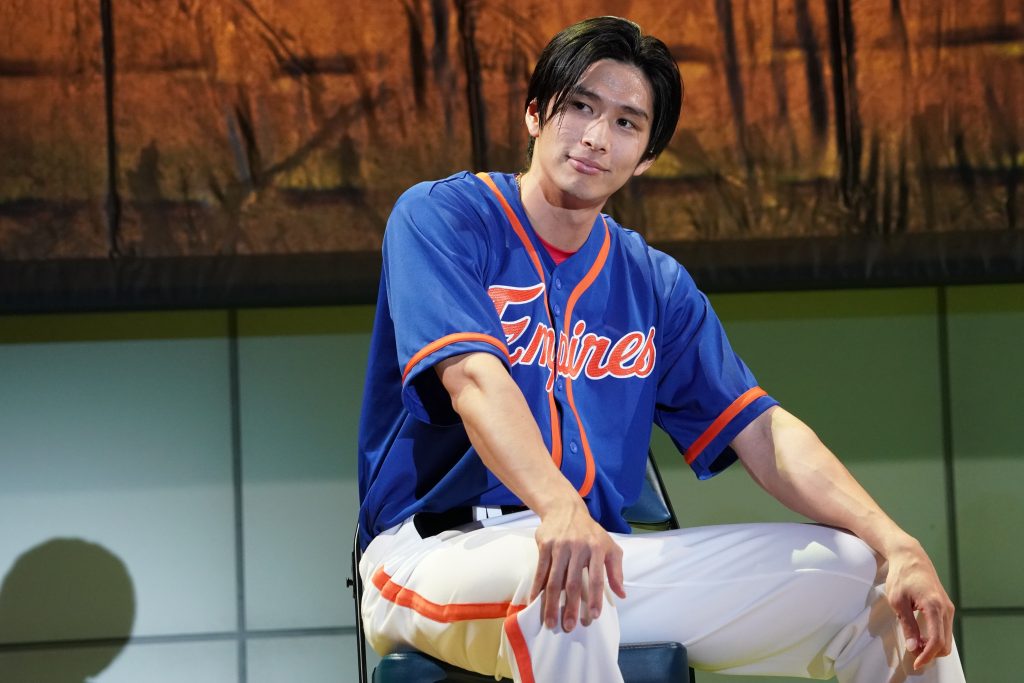

恵まれた容姿と、はっきりした演技で、今後が期待される俳優・野村祐希。30歳を過ぎ、「大人」の演技を求められる中で成長の跡を見せた舞台があった。アメリカのメジャーリーグの選手たちの心の内奥を炙り出した作品、『Take Me Out』2025 。

2016年の初演以来の経験者を中心とした「レジェンドチーム」と、オーディションで選抜された「ルーキーチーム」のダブルキャストで、野村は「ルーキーチーム」で物語の核となるスター選手・ダレンを演じた。千穐楽の舞台を終えた直後、話を聴いた。

2025.05.23,06.01 有楽町よみうりホール

総理大臣の動向を報道しない日はあっても、大リーグの野球選手・大谷翔平のニュースを聴かない日はない。明治に日本に入り、俳人の正岡子規なども好んで楽しんだ野球は、戦前は相撲と共に国民的なスポーツだった。昭和30年代には男の子の好きな物は「巨人・大鵬・卵焼き」と言われ、演劇を遥かに凌ぐ人気を誇り、映画スター並みの扱いだった。その構造は今も変わらないようだが、サッカーやバスケットボール、スケートやスケートボードなど、他の種目でも人気スターを抱えるスポーツは増えた。

続きを読むミュージカルや小劇場など一部の舞台を除いて、演劇人口の高齢化も世間と同様に進んでいる。中心を担うべき俳優も50代から60代、そして70代へと世代が代わり、それに伴い作品の内容も変化を遂げた。中年期の「自分探し」や「家族」をテーマにした作品が多かった時期を過ぎ、今は「老い」や「死」とどう向き合うか、をメインテーマとした作品が増えたようだ。新作もあれば旧作もあるが、今回、加藤健一事務所が上演している『黄昏の湖』は、『黄昏』『ゴールデン・ポンドのほとりで』などのタイトルでも上演を重ねられてきた「名作」である。

続きを読む恐らく、今までに20回以上この作品の劇評を残してきただろう。それも、今回が最後になる。2000年に『MILLENNIUM SHOCK』の名で初演された折、主演の堂本光一は21歳で、帝国劇場の史上最年少座長として話題を呼んだ。以来、タイトルや共演者を変えながら毎年上演、即日完売の状態が現在まで続いている。

2005年に堂本自身が脚本・演出を手掛けるようになって以降は、『Endless SHOCK』の名で、帝国劇場以外に福岡・博多座、大阪・梅田芸術劇場での上演が加わり、また、公演開始20年の2020年からは、本編のスピンオフに当たる『Endless SHOCK Eternal』が新たに創られ、本編と交互に、あるいは同時に上演されることになった。

続きを読む結論から先に書くことにする。舞台だけではなく、映像でも絶好調の山崎育三郎は、この作品で他の人には代え難い「当たり役」を得た。これは、俳優として幸福なことだ。

『トッツィー』と聞けば、多くの人が想い出すのは1982年にダスティン・ホフマンの主演で映画化されたものだろう。演技派の彼が女装をして女優を演じたことが大きな話題にもなり、内容も優れた名作だ。それが30年以上を経た2018年にアメリカ・シカゴでミュージカル化され、その後ブロードウェイでも幕を開け、今回が日本での初演となる。この間、時代は大きく様変わりした。かつての名作映画をそのまま舞台化しただけではなく、世界的な潮流となったジェンダーの問題などもはめ込まれ、現代の作品としての新しさも加わった。

続きを読むジョニー・デップ主演の映画でこの作品をご存じの人も多いだろう。原作は英国の作家、ロアルド・ダール(1916~1990)。本作をはじめとする童話作家として高名な一方で、「奇妙な味わい」と評されるブラック・ユーモアの短編の名作を数多く遺した作家でもある。『南から来た男』などは、中でも白眉と言える作品で、私の中には、ロアルド・ダールの名はこうした作品群の作者として刻まれている。

しかし、自身が大のチョコレート好きで、5人の子供(1人は早世)のために創作し、読み聞かせた子供向けの物語を多く書き残している。その一編が、『チョコレート工場の秘密』と題されたこの作品だ。題名だけでも、子供は大きな興味を示すだろう。

続きを読む「関西・歌舞伎を愛する会 第三十一回」と銘打たれた毎夏恒例の大阪での夏芝居。今年は、片岡仁左衛門、中村鴈治郎、中村扇雀、片岡孝太郎、片岡千之助の関西勢、松本幸四郎、尾上菊之助、中村隼人、市川染五郎、坂東彌十郎などの東京勢と豪華な顔ぶれだ。現在の歌舞伎では、上方・江戸と俳優を分けることに意味はなくなりつつある。しかし、この会が始まる更に以前は、「東西合同」というほどに、関西と関東の歌舞伎には色合いや匂いに違いがあった。それからの歳月の中で、歌舞伎俳優のほとんどが拠点を東京に移している現在、演目、俳優の区別なく上演されてはいる。何よりも、満員に近い道頓堀・松竹座の活気を見るのは嬉しいもので、かつての中座などを想い出す。

続きを読む今年は、今も文学や芸能に大きな影響を与えている泉鏡花の生誕150年に当たる。そのゆえか、各地で鏡花作品の上演や朗読などが盛んに行われているのは好ましいことだ。今も上演される戯曲で有名なものは、新派の代名詞のように語られる『婦系図』、『日本橋』や、幻想的な世界を描いた『天守物語』、『海神別荘』、『高野聖』、そして今上演されている『夜叉ケ池』辺りだろうか。しかし、まだ他にも佳品はたくさん眠っており、この機会にそうした作品の再発掘や再評価もできればなおいいだろう。

続きを読むまず、今月から6月まで歌舞伎座に連続出演の予定だった市川左團次が、誰にも健康状態の詳細を知らせぬままに今月の舞台を「体調不良」で休演し、15日に82歳で急逝したのを悼む。若い頃は「赤っ面」の敵役に本領を見せていたが、年を重ねて役柄の幅が広がり、老け役や時にコミカルな味わいにも魅力を見せていた。主役を演じるケースはそう多くはなかったが、こうした個性的な持ち味の俳優がいることで、舞台の色彩が増し、味わいが深くなる。ことに、最近は滋味のある役柄も増えていただけに、ベテランの突然の訃報はショックが大きい。

ジャンルは違うが、先日、劇団民藝の創立メンバーとして唯一現役だった女優の奈良岡朋子が93歳で長逝した。晩年は、椅子に座ったままの朗読に力を入れていたが、この年齢まで現役を貫いたことは驚嘆に値する。歌舞伎に限ったことではないが、日本の演劇が80代前後の老優に支えられている事情は、決して褒められたことではない。とは言え、今すぐに変えられるものでもないだろう。

続きを読む© 2025 演劇批評

Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑