二世中村吉右衛門がテレビで人気を博し、28年間にわたって放送された『鬼平犯科帳』。キチンと作られた池波正太郎の原作があってこそだが、今月の歌舞伎座では、松本幸四郎が鬼平を演じている。実は、これは鬼平にとっては「里帰り」を果たしたようなもので、本来、この物語は、幸四郎の祖父・八世松本幸四郎(1910~1982)をモデルに書かれ、昭和44年から翌年にかけて放映されたものだ。その後、次男の吉右衛門、そして今回は八世の孫に当たる当代の幸四郎が演じている。

続きを読む演劇批評

一覧 (1ページ目/全18ページ)

2011年の初演以来、今回が4演目となる『滝沢家の内乱』。『南総里見八犬伝』で名高い滝沢馬琴(1767~1848)が、この大長編を執筆中に目を患い執筆が不可能となり、息子の嫁・お路が口述筆記で残りを完成させた、というエピソードは有名だ。そこだけに焦点を当てるのではなく、滝沢馬琴がどのような環境の中で日々を過ごし、歴史に残る名作を書き上げたのか。そこに目を付けた劇作家の吉永仁郎(1929~2022)の佳作とも言える作品だ。馬琴と言えば、日本で初めて原稿料で生計を立てることができた文筆家など、エピソードには事欠かない人物だが、あえて「滝沢家」の内部のみに焦点を当てたところに、作者の劇作家としての優れた眼が光っている。

続きを読むおりから「日韓交流正常化60年」の今年、日本の劇作家・清水邦夫の代表作の一つ、『楽屋-流れ去るものはやがてなつかしき-』が、韓国のユン・ソヒョンの脚色、ユンとシン・ギョンスの共同演出で上演されている。すでに2023年に韓国で上演されており、好評だった組み合わせそのままの来日公演となった。

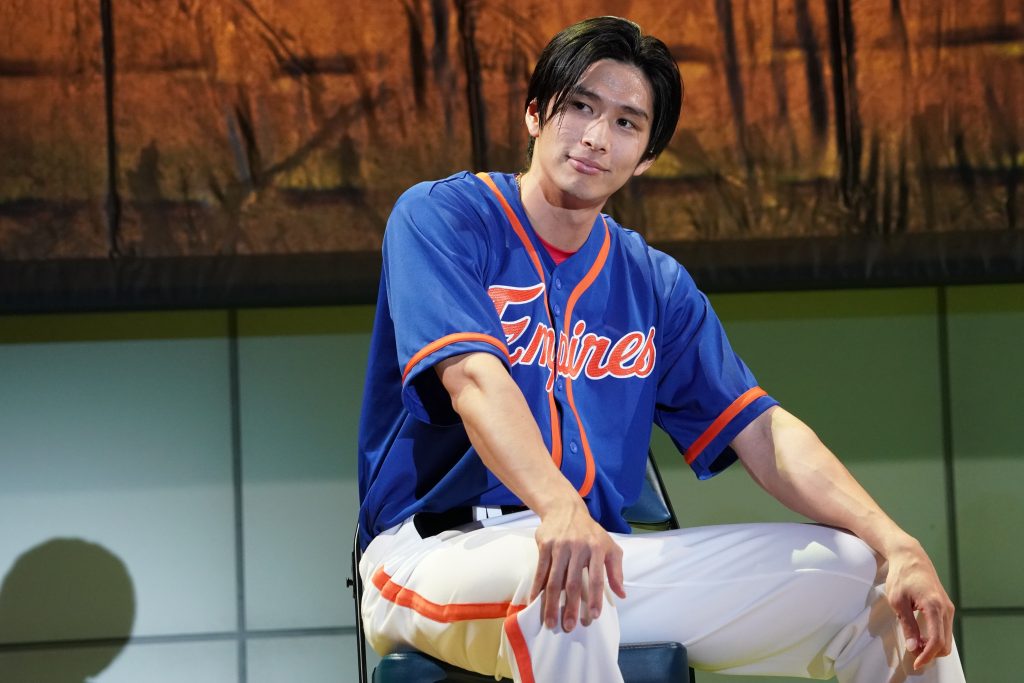

続きを読む恵まれた容姿と、はっきりした演技で、今後が期待される俳優・野村祐希。30歳を過ぎ、「大人」の演技を求められる中で成長の跡を見せた舞台があった。アメリカのメジャーリーグの選手たちの心の内奥を炙り出した作品、『Take Me Out』2025 。

2016年の初演以来の経験者を中心とした「レジェンドチーム」と、オーディションで選抜された「ルーキーチーム」のダブルキャストで、野村は「ルーキーチーム」で物語の核となるスター選手・ダレンを演じた。千穐楽の舞台を終えた直後、話を聴いた。

2025.05.23,06.01 有楽町よみうりホール

総理大臣の動向を報道しない日はあっても、大リーグの野球選手・大谷翔平のニュースを聴かない日はない。明治に日本に入り、俳人の正岡子規なども好んで楽しんだ野球は、戦前は相撲と共に国民的なスポーツだった。昭和30年代には男の子の好きな物は「巨人・大鵬・卵焼き」と言われ、演劇を遥かに凌ぐ人気を誇り、映画スター並みの扱いだった。その構造は今も変わらないようだが、サッカーやバスケットボール、スケートやスケートボードなど、他の種目でも人気スターを抱えるスポーツは増えた。

続きを読むミュージカルや小劇場など一部の舞台を除いて、演劇人口の高齢化も世間と同様に進んでいる。中心を担うべき俳優も50代から60代、そして70代へと世代が代わり、それに伴い作品の内容も変化を遂げた。中年期の「自分探し」や「家族」をテーマにした作品が多かった時期を過ぎ、今は「老い」や「死」とどう向き合うか、をメインテーマとした作品が増えたようだ。新作もあれば旧作もあるが、今回、加藤健一事務所が上演している『黄昏の湖』は、『黄昏』『ゴールデン・ポンドのほとりで』などのタイトルでも上演を重ねられてきた「名作」である。

続きを読む恐らく、今までに20回以上この作品の劇評を残してきただろう。それも、今回が最後になる。2000年に『MILLENNIUM SHOCK』の名で初演された折、主演の堂本光一は21歳で、帝国劇場の史上最年少座長として話題を呼んだ。以来、タイトルや共演者を変えながら毎年上演、即日完売の状態が現在まで続いている。

2005年に堂本自身が脚本・演出を手掛けるようになって以降は、『Endless SHOCK』の名で、帝国劇場以外に福岡・博多座、大阪・梅田芸術劇場での上演が加わり、また、公演開始20年の2020年からは、本編のスピンオフに当たる『Endless SHOCK Eternal』が新たに創られ、本編と交互に、あるいは同時に上演されることになった。

続きを読む結論から先に書くことにする。舞台だけではなく、映像でも絶好調の山崎育三郎は、この作品で他の人には代え難い「当たり役」を得た。これは、俳優として幸福なことだ。

『トッツィー』と聞けば、多くの人が想い出すのは1982年にダスティン・ホフマンの主演で映画化されたものだろう。演技派の彼が女装をして女優を演じたことが大きな話題にもなり、内容も優れた名作だ。それが30年以上を経た2018年にアメリカ・シカゴでミュージカル化され、その後ブロードウェイでも幕を開け、今回が日本での初演となる。この間、時代は大きく様変わりした。かつての名作映画をそのまま舞台化しただけではなく、世界的な潮流となったジェンダーの問題などもはめ込まれ、現代の作品としての新しさも加わった。

続きを読むジョニー・デップ主演の映画でこの作品をご存じの人も多いだろう。原作は英国の作家、ロアルド・ダール(1916~1990)。本作をはじめとする童話作家として高名な一方で、「奇妙な味わい」と評されるブラック・ユーモアの短編の名作を数多く遺した作家でもある。『南から来た男』などは、中でも白眉と言える作品で、私の中には、ロアルド・ダールの名はこうした作品群の作者として刻まれている。

しかし、自身が大のチョコレート好きで、5人の子供(1人は早世)のために創作し、読み聞かせた子供向けの物語を多く書き残している。その一編が、『チョコレート工場の秘密』と題されたこの作品だ。題名だけでも、子供は大きな興味を示すだろう。

続きを読む「関西・歌舞伎を愛する会 第三十一回」と銘打たれた毎夏恒例の大阪での夏芝居。今年は、片岡仁左衛門、中村鴈治郎、中村扇雀、片岡孝太郎、片岡千之助の関西勢、松本幸四郎、尾上菊之助、中村隼人、市川染五郎、坂東彌十郎などの東京勢と豪華な顔ぶれだ。現在の歌舞伎では、上方・江戸と俳優を分けることに意味はなくなりつつある。しかし、この会が始まる更に以前は、「東西合同」というほどに、関西と関東の歌舞伎には色合いや匂いに違いがあった。それからの歳月の中で、歌舞伎俳優のほとんどが拠点を東京に移している現在、演目、俳優の区別なく上演されてはいる。何よりも、満員に近い道頓堀・松竹座の活気を見るのは嬉しいもので、かつての中座などを想い出す。

続きを読む© 2025 演劇批評

Theme by Anders Noren — ページのトップへ ↑